当“安静”的铝制品遇见“淘气”的氢原子,为何“肌肤”表面就会冒出“痘痘”?

这一谜团已存在超过50年。

西安交通大学金属材料强度国家重点实验室微纳尺度材料行为研究中心的科研人员破解了这一难题。此项成果6月29日在线发表在世界著名期刊《自然-材料》上(原文链接http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4336.html)。

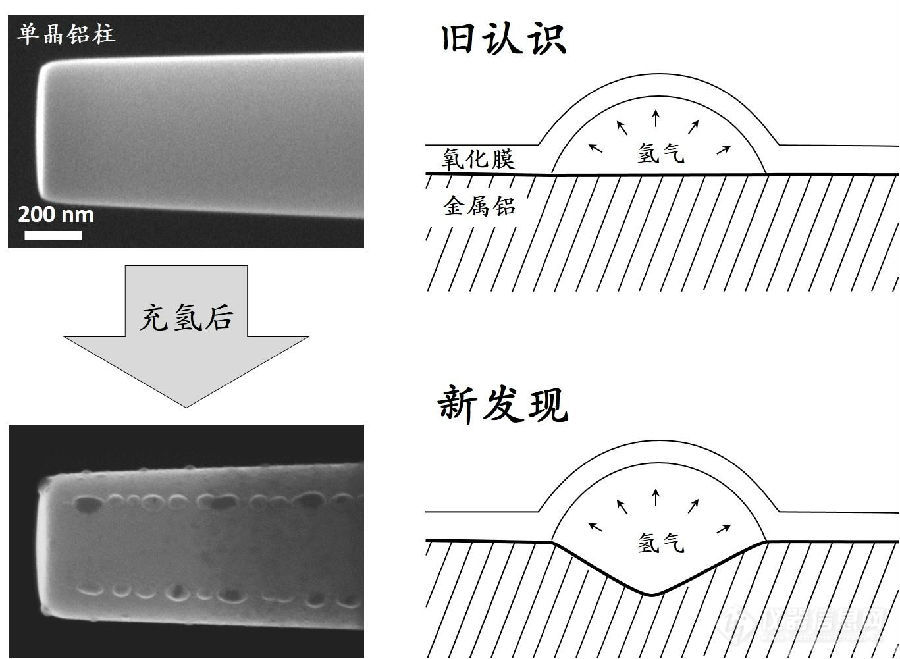

人们知道,生活中常见的铝制品通常稳定耐用,因为它的表面会自然形成一层致密而坚硬的氧化铝保护膜,俗称“刚玉”。但在含氢环境中,铝制品常常会在表面鼓出气泡,最终导致氧化膜保护层脱落,乃至材料失效。这一现象,被称为“氢鼓泡”。

西安交大科研人员发现,原来,对于“纤瘦”的氢原子而言,刚玉中的原子间隙如此之大,以至于它们可以在其中来去自如。氢原子的随性“游走”会破坏金属铝和刚玉之间“手拉手”的紧密联系,从而使一部分铝原子“重获自由”。这些铝原子也会在氧化物和金属铝的界面上自由运动,并在金属铝的一侧形成很多微小的坑。随着坑的不断长大,氢原子拥有足够的空间重新结合形成氢分子并对氧化膜产生压力。当坑的直径大到某一临界尺寸时,氧化膜就会被撑得发生塑性变形,并向外鼓出形成气泡。而气泡密度足够大时,氧化膜保护层便会脱落,最终导致材料失效。

这种氢致界面失效是在石化、海洋、核、航空航天及半导体等工业里常见的金属材料失效原因之一。尽管此前不同国度的研究人员进行了大量的研究,但对其原子尺度的机理一直不甚明了。传统的表面鼓泡理论只能解释气泡的生长,对于气泡的形核则缺乏理论及实验证据。西安交大微纳中心的这一研究发现填补了氢致界面失效现象起源的实验和理论空白,有助于人们找到防止氢致界面失效的方法,提高材料在含氢环境中的服役寿命。

“举一个激动人心的例子:太阳帆,”微纳中心博士生解德刚介绍说,宇宙中氢的质量分数在70%以上,人类造的任何飞行器在太空航行时都必须考虑氢对材料性能的影响。太阳帆的原理就是利用大面积镜面般光滑的薄膜反射太阳光以获得动力航行。目前最有可能的薄膜材料就是铝箔,科学家已经意识到太空环境中铝箔表面易发生鼓泡的现象,而太阳帆表面一旦发生鼓泡,其反射能力就会大打折扣,影响飞行器的动力性能。“希望我们的发现对于太阳帆的防氢设计有着积极的指导意义”,解德刚对此十分期待。

“这项发现对很多与氢有关的未解之谜都有着重要的启示,”微纳中心主任单智伟教授告诉记者,“比如半导体芯片中的导线基底界面劣化、电厂的汽轮机叶片的氧化皮脱落、核电站中有大量的质子辐射环境以及高温水汽环境等等。”

此项研究中,微纳中心的科研人员一改以往楔形的样品设计,采用微纳尺度的金属铝圆柱体,通过环境透射电子显微镜观察氢气氛围下金属和氧化界面的动态演化过程,以令人信服的证据无可争辩地证明了氢致表面氧化物鼓泡的晶向依赖性。

据了解,绝大多数金属制品在实际使用时表面都会有一层保护膜,有的是自然形成,有的是人为添加。这层保护膜通常起着防氧化、防腐蚀、耐磨损等作用。一旦被破坏,材料的氧化、腐蚀、磨损就会加速,发生到一定程度就会使材料彻底失效。单智伟教授指出,降低表面防护层的粗糙度,选择合适的金属基底取向,对界面进行有目的改性等可有效减缓甚至防止氢致界面失效的发生。接下来,研究小组将继续聚焦氢致材料失效机理研究,致力于进一步推动人们对氢影响的认知,以减少和避免由氢脆等材料失效所造成的巨额经济损失和重大安全事故。

该文章的作者依次为博士生解德刚、王章洁博士、孙军教授、马恩教授、李巨教授和单智伟教授。此项研究工作得到中国国家自然科学基金、973项目及111项目的资助。

[来源:西安交通大学]

生物实验室培育出来的“假肢”

生物实验室培育出来的“假肢”

2024.07.29

迈向量子电子显微镜!香港城大研发小型“脉冲空心锥扫描与透射一体化电子显微镜”

2024.07.26

高度不到1.8米|日本电子发布紧凑、易用120kV透射电镜JEM-120i

2024.06.03

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~