30mK极低温近场扫描微波显微镜研发核心:attocube极低温纳米位移台

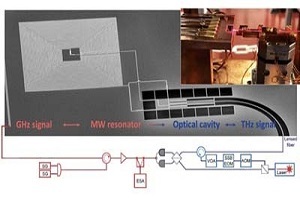

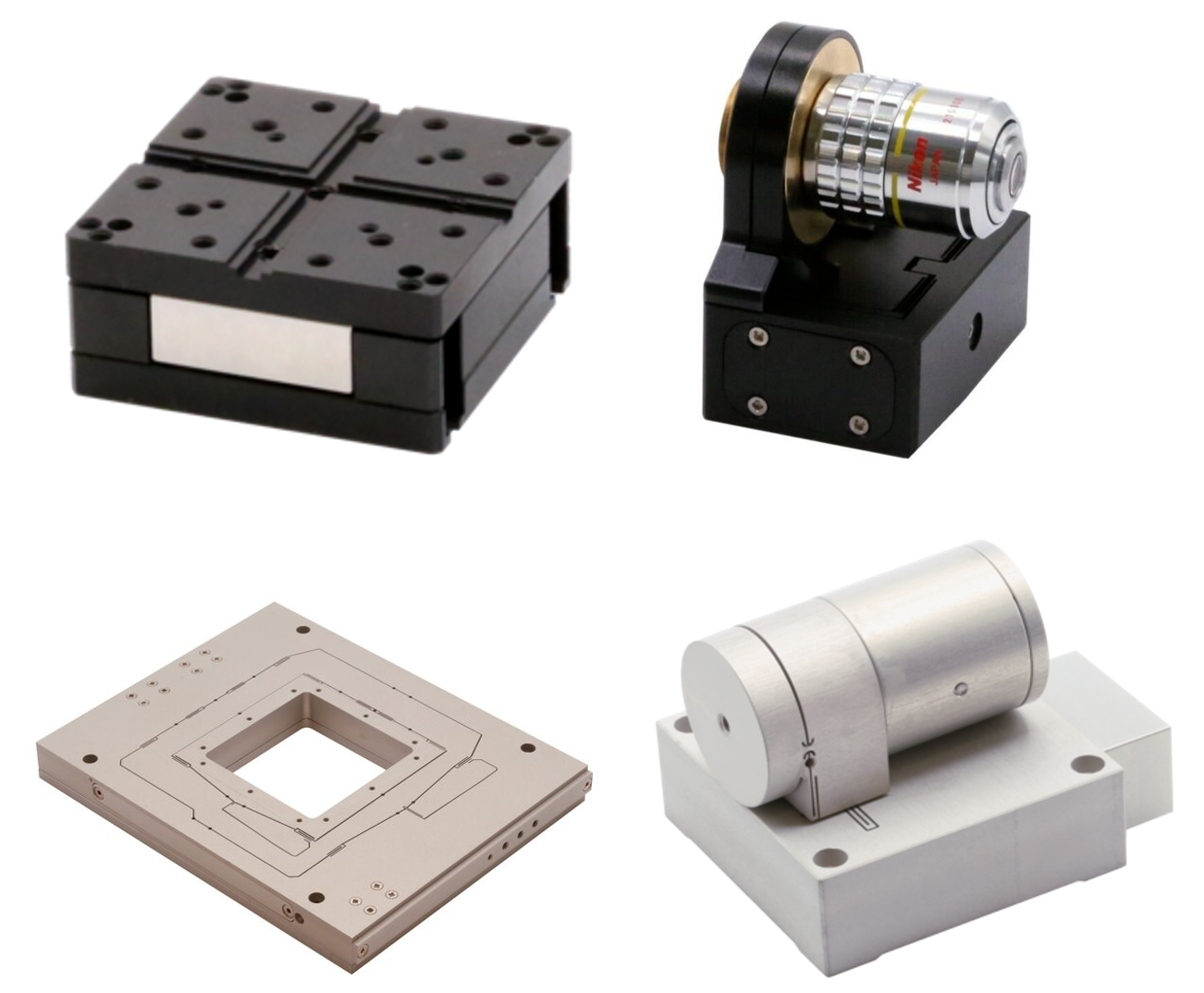

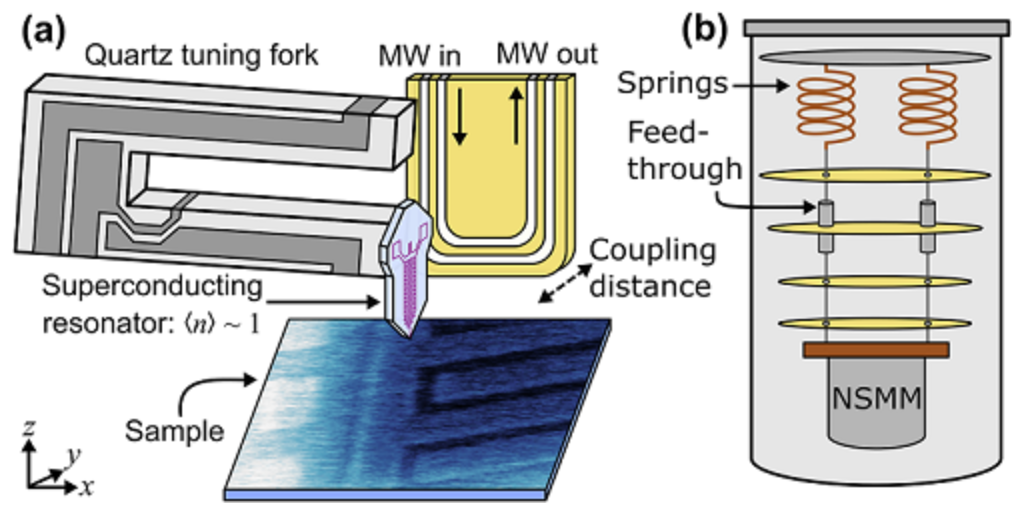

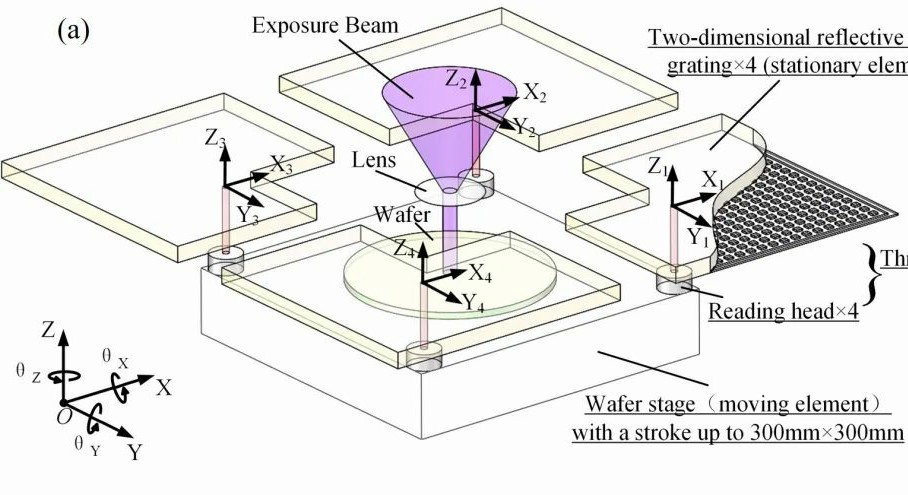

关键词:低温位移台;近场扫描微波显微镜; 稀释制冷机 背景介绍扫描隧道显微镜(STM)[1]和原子力显微镜(AFM)[2]等基于扫描探针显微术(SPM)的出现使得科学家能够在纳米分辨率下去研究更多材料的物理特性及图形。以这些技术为基础的纳米技术、材料和表面科学的迅速发展,大地推动了通用和无损纳米尺度分析工具的需求。尤其对于快速增长的量子器件技术领域,需要开发与这些器件本身在同一区域(即量子相干区域)中能够兼容的SPM技术。然而,迄今为止,能够与样品进行量子相干相互作用的纳米尺度表征的工具仍非常有限。特别是在微波频率下,光子能量比光波长小几个数量,加之缺乏单光子探测器和对mK端温度的严格要求,更是一个巨大的挑战。近年来,固态量子技术飞速发展迫切需要能够在此端条件下运行的SPM探测技术。技术核心近场扫描微波显微技术(NSMM)[3]结合了微波表征和STM或AFM的优势,通过使用宽带或共振探头来实现探测。在近场模式下,空间分辨率主要取决于SPM针尺寸,可以突破衍射限的限制,获得纳米别的高分辨率图像。NSMM的各种实现方式已被广泛应用于非接触式的探测半导体器件[4],材料中的缺陷[5]、生物样品的表面[6]及亚表面分析,以及高温超导性[7]的研究。但是在低温量子信息领域中的应用还鲜有报道。英国物理实验室NPL的塞巴斯蒂安德格拉夫(Sebastian de Graaf)小组与英国伦敦大学谢尔盖库巴特金(Sergey Kubatkin)教授小组合作开发了一种在30 mK下工作的新型低温近场扫描微波显微镜,同时,该显微镜还结合了高达6 GHz的微波表征和AFM技术,旨在满足量子技术领域的新兴需求。整个系统置于一台稀释制冷机中(如图1(b)所示),NSMM显微镜的示意图如图1(a)所示:在石英音叉上附着了一个平均光子占有率为~1的超导分形谐振器。一个可移动的共面波导被用来感应耦合到谐振器上进行微波的发射和信号的读出。整个系统的核心是德国attocube公司提供的兼容低温的铍铜材质的纳米精度位移台,该小组使用一组ANPx100和ANPz100纳米位移器将样品与针在x,y和z方向上对齐,同时使用一个小的ANPz51纳米位移器进行RF波导的纳米定位和耦合。图1.(a)NSMM显微镜的示意图。(b) 稀释制冷机中弹簧和弹簧悬挂的NSMM示意图。测量结果如图2所示,Sebastian教授演示了在单光子区域中以纳米分辨率进行扫描的结果。扫描的区域与在硅衬底上形成铝图案的样品相同。扫描显示三个金属正方形(2×2μm2)与两个较大的结构相邻,形成一个叉指电容器。叉指电容器的每个金手指有1 μm的宽度和间距,尽管在图2中,由于的形状,这些距离看起来不同。图2. 在30 mK下扫描具有相邻金属垫的交叉指电容器.(a)得到的AFM形貌图。(b) 单光子微波扫描(~1)显示了微波谐振腔的频移,微波扫描速度为0.67 μm/s.(c)高功率微波扫描结果(~270)。(d) 在调谐叉频率(30 kHz)下解调的PDH误差信号,与dfr/dz(~270)成正比。(e) 扫描获得的信噪比(SNR)作为平均光子数的函数。attocube低温位移台德国attocube公司是上著名的端环境纳米精度位移器制造公司。拥有20多年的高精度低温纳米位移台的研发和生产经验。公司已经为各地科学家提供了5000多套位移系统,用户遍及全球著名的研究所和大学。它生产的位移器设计紧凑,体积小,种类包括线性XYZ线性位移器、大角度倾角位移器、360度旋转位移器和扫描器。德国attocube公司的位移器以稳定而优异的性能、原子的定位精度、纳米位移步长和厘米位移范围深受科学家的肯定和赞誉。产品广泛应用于普通大气环境和端环境中,包括超高环境(5E-11 mbar)、低温环境(10mK)和强磁场中(31 Tesla)。图3. attocube低温强磁场纳米精度位移器,扫描器,3DR主要参数及技术特点参考文献:[1]. Binnig, G., Rohrer, H., Gerber, C. & Weibel, E. Surface studies by scanning tunneling microscopy. Phys. Rev. Lett. 49, 57 (1982).[2]. Binnig, G., Quate, C. F. & Gerber, C. Atomic force microscope. Phys. Rev. Lett. 56, 930 (1986).[3]. Bonnell, D. A. et al. Imaging physical phenomena with local probes: From electrons to photons. Rev. Mod. Phys. 84, 1343 (2012).[4]. Kundhikanjana, W., Lai, K., Kelly, M. A. & Shen, Z. X. Cryogenic microwave imaging of metalinsulator transition in doped silicon. Rev. Sci. Instrum. 82, 033705 (2011).[5]. Gregory, A. et al. Spatially resolved electrical characterization of graphene layers by an evanescent field microwave microscope. Physica E 56, 431 (2014).[6]. Gregory, A. et al. Spatially resolved electrical characterization of graphene layers by an evanescent field microwave microscope. Physica E 56, 431 (2014).[7]. Lann, A. F. et al. Magnetic-field-modulated microwave reectivity of high-Tc superconductors studied by near-field mm-wave. microscopy. Appl. Phys. Lett. 75, 1766 (1999). 更多文章信息请点击:https://doi.org/10.1038/s41598-019-48780-3