多个类器官串联共培养在药代动力学和药效学研究中的意义

翻译整理:北京佰司特贸易有限责任公司,2023-07-04

目前用于药物开发的体外实验平台无法模拟人体器官的复杂性,而人类和实验室动物的系统差异巨大,因此现有的方案都不能准确预测药物的安全性和有效性。德国、葡萄牙和俄罗斯的研究团队通过德国TissUse GmbH公司的微流控多器官串联芯片培养(MOC)平台,测试毒物对多器官的作用,揭示了基于微流控的多器官串联共培养能够更好的模拟人体的生理学环境。在体外培养条件下,由于氧气和营养供应有限,类器官培养往往会随着时间的推移而去分化。然而微流控系统中通过持续灌注培养基,更好地控制环境条件,如清除分泌物和刺激因子,并且培养基以可控流速通过,以模拟血流产生的生物剪切应力,因此类器官培养物可以保持良好的生长状态。

在此,我们以神经球和肝脏在芯片上的串联共培养为例(参考文献:A multi-organ chip co-culture of neurospheres and liver equivalents for long-term substance testing,2015, Journal of Biotechnology)来说明一下。

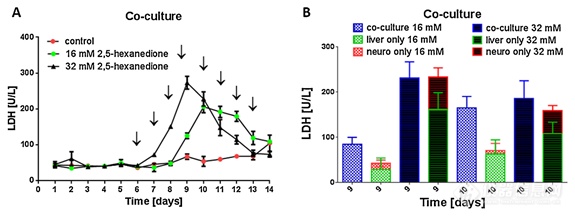

利用德国TissUse GmbH公司的微流控多器官串联芯片培养(MOC)平台,通过双器官串联芯片(2-OC)能够串联共培养人的神经球(NT2细胞系)和肝脏类器官(肝HepaRG细胞和肝HHSteC细胞)。在持续两周的实验中,反复加入神经毒剂2,5-己二酮,引起神经球和肝脏的细胞凋亡。跟单器官培养相比,串联共培养对毒剂更敏感。因此,多器官串联共培养在临床研究中可以更准确地预测药物的安全性和有效性。推测这是因为一个类器官的凋亡信号导致了第二个类器官对药物反应的增强,这一推测得到了实验结果的支持,即串联共培养的敏感性增加主要发生在较低浓度药物中。

在体内,每个器官都保持着自己的独立性,同时通过血液中的细胞和因子,与其他器官保持相互通讯。保持体外培养物的表型的同时,如何维持组织和器官间的通信一直是该领域的一个挑战。所以,将几种类器官串联在一个共同的培养基的循环中,通过分泌的因子进行通讯和交流。模拟多器官之间的交流,可以研究每个器官代谢的产物对其他器官产生的影响,以及环境因子对于多器官的系统性效应。

Anja Patricia Ramme 等科学家通过TissUse GmbH公司的MOC平台,结合微生理系统循环中人体器官的特点,设计了一个四器官串联芯片(4-OC),将小肠、肝脏、神经球和肾脏等器官串联起来培养,四种类器官均由来自同一健康供体的诱导多能干细胞预分化,在不含组织特异性生长因子的培养基中共培养14天。类器官串联共培养平台为研究器官-器官相互作用、系统稳态和药代动力学、疾病诱导和药物作用提供了一个更快、更准确、更经济、更具有临床相关性的方案。

另外,哥伦比亚大学的科学家也开发了一种多器官串联芯片,建立了串联共培养心脏、肝脏、骨骼、皮肤的技术,发表于2022年的Nature Biomedical Engineering,中通过血液循环串联培养4个类器官,保持了各个类器官的表型,还研究了常见的抗癌药阿霉素对串联芯片中的类器官以及血管的影响。结果显示药物对串联共培养类器官的影响与临床研究结果非常相似,证明了多器官串联共培养能够成功的模拟人体中的药代动力学和药效学特征。 “最值得注意的是,多器官串联芯片能够准确的预测出阿霉素的心脏毒性和心肌病,这意味着,临床医生可以减少阿霉素的治疗剂量,甚至让患者停止该治疗方案。“ ----- Gordana Vunjak-Novakovic, Department of Biomedical Engineering, Columbia University

[来源:北京佰司特贸易有限责任公司]

2023.08.14

2023.08.14

2023.07.04

公司新闻:北京佰司特中标中标浙江大学的超快速高分辨大分子互作显微镜项目

2023.04.16

北京佰司特签约德国cellasys公司的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD

2021.10.09

开启细胞研究全新洞察!2023细胞分析技术前沿应用论坛成功举办

2023.11.16

8月30日09:30直播|类器官与器官芯片专场-第六届细胞分析大会

2023.08.25

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

![]() 谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

![]() 投票成功~

投票成功~

投票失败了~