枸杞酒酿酒酵母的选育及其产香性能分析

本期为您推荐江南大学陆健教授研究团队发表在知名期刊《食品与发酵工业》上的一篇文章:枸杞酒酿酒酵母的选育及其产香性能分析。 文章摘要内容如下:发酵型枸杞酒相较于浸泡型枸杞酒能保留构杞中原有的活性物质,且酒精度低、适应人群广。目前发酵枸杞酒所用酿酒酵母为葡萄酒、果酒通用酵母,因缺少专用的酿酒酵母导致发酵枸杞酒酒体单薄、风味不足、缺乏典型性等问题。因此,选育适合特定水果发酵的酿酒酵母是酿酒行业持续关注并亟需解决的问题。现代生物育种方法主要有诱变、基因工程及原生质体融合技术等。近年来,有团队通过常压室温等离子体诱变(atmospheric and room temperature plasma,ARTP)、高通量筛选(high-throughput screening,HTS)以及适应性实验室进化定向选育了1 株耐酸性强、产香性能良好、用于青梅酒发酵的酿酒酵母 ET008-c54。 与其他育种方法相比,ARTP 诱变技术进行微生物育种具有突变频率高、操作简单、成本低、安全、无污染等特点。因此针对枸杞酒香气不足且典型性不突出等问题,选育适用于枸杞果汁发酵的酿洒酵母,是提高枸杞酒香气质量的根本所在。本研究中,通过常压室温等离子体对酿酒酵母 M-23 进行诱变,结合高通量筛选技术,最终选育出酿酒酵母菌株 M-23-7-14。采用气相色谱-质谱法对自酿枸杞酒和 2 种市售枸杞酒(健康快车、金色传杞)中的主要挥发性化合物进行定性和定量研究,并结合气味活性值分析,评价不同枸杞酒的香气特征。结果表明:选育的酿酒酵母与市售酿酒酵母在发酵枸杞酒的基本理化指标上无显著差异,其中,选育获得的 M-23-7-14 与出发菌株 M-23 相比,枸杞酒的主要风味物质相对总量提高了 37.0%,并在感官评价中有最高得分;3 种枸杞酒中 OAV>1 的物质分别为 9、7 和 7 种,其中,自酿枸杞酒中挥发性化合物的种类和含量均高于 2 种市售枸杞酒;乙酸异戊酯、丙醇和异戊醇是对 3 种枸杞酒贡献最大的特征香气成分。该文通过采用 ARTP 和 HTS 相结合的方法选育出酿酒酵母 M-23-7-14。为解决枸杞酒香气不足、缺乏典型性的问题提供了理论依据,对枸杞酒产业的发展具有一定的意义。 文章精彩内容如下:图 1 不同处理时间下 M-23 致死率图 2 M-23-7-14 遗传稳定性的验证表3 ARTP诱变后枸杞酒主要风味物质的相对含量

应用实例

2022.03.10

ARTP 诱变钝顶螺旋藻突变体比较组学研究

本期为您推荐清华大学化学工程系生物化工研究所邢新会教授研究团队发表在《化工学报》上的一篇文章:ARTP 诱变钝顶螺旋藻突变体比较组学研究。文章摘要内容如下:微藻作为地球上重要的生物资源,为水圈提供了大量的初级代谢产物,是合成生物学和生物制造研究和应用的重要底盘微生物。其中,钝顶螺旋藻(Spirulina platensis)具有多糖含量高、营养价值高、培养工艺成熟、应用范围广等特点,其诱变育种及比较组学研究可为微藻细胞工厂系统改造技术发展提供重要依据。本研究前期通过常压室温等离子体(Atmospheric and Room Temperature Plasmas, ARTP)诱变方法获得了三株钝顶螺旋藻突变体。在连续光照培养条件下,对三株突变体的重要生理特征进行了表征,发现突变株具有高絮凝表型,且重要化合物含量也与野生型具有一定的差异。进一步,本研究通过对其主要代谢产物的代谢组学分析和全基因组测序,对突变表型产生的机理进行了初步解析。结果表明,突变株的高絮凝表型很源于生长早期糖合成过程的强化。最后,通过全基因组测序和比较基因组学分析,得到三株突变体 3-A10、3-B2 和 4-B3基因组上 1591、1059 和 1823 个错译单碱基突变以及 82、56 和 81 个错译插入/缺失突变。初步的功能聚类分析表明,显著突变基因涉及的代谢途径多达 68 条,涉及嘌呤代谢、氨基酸生物合成、叶绿素代谢、光合作用/固碳、氮元素代谢途径、糖类合成/代谢等重多重要的生理过程。 文章精彩内容如下:图 1 野生和三株突变藻株在连续光照培养条件下的生长曲线图 2 突变体藻株在生长过程中的絮凝度变化图 7 测定中间代谢产物在各代谢途径中的分布

应用实例

2022.03.04

低乙醛啤酒酵母风味优势菌株的选育

本期为您推荐江南大学生物工程学院,工业生物技术教育部重点实验室王金晶副教授研究团队发表在《安徽农业大学学报》上的一篇文章:低乙醛啤酒酵母风味优势菌株的选育。文章摘要内容如下:啤酒发酵过程中的乙醛主要由啤酒酵母代谢产生,其含量极大地影响啤酒的风味和品质。目前已有大量研究通过选育啤酒酵母来降低啤酒中乙醛含量,但由于大部分采用了分子手段或不符合食品安全条件的方式,尚未真正投入到啤酒的实际生产应用中去。本研究以啤酒企业提供的啤酒酵母YJ为出发菌株,经过常压室温等离子体(Atmospheric and room temperature plasma,ARTP)处理,双硫仑平板初筛,摇瓶发酵复筛,获得了遗传稳定性和发酵稳定性良好的低产乙醛诱变菌株S48,进而在啤酒工厂进行100L小试的发酵验证。结果发现,与出发菌株相比,诱变菌发酵的啤酒样品中乙醛含量降低了23.69%,其酒精度有所提高,苦味质、总酸和双乙酰含量更低,主要风味物质无较大差异,醇酯比及感官分析结果更加协调。常压室温等离子体是近年来利用在大气压下产生的,温度在25~40℃之间,具有高活性粒子浓度的等离子体射流的新型诱变技术,具有操作简便、设备简单、条件温和、安全性高及诱变快速等优良特性。对啤酒酵母等真菌的诱变会比常规的紫外诱变效果更加明显,且诱变菌能够被用于食品行业的生产。本研究以双硫仑作为抑制剂结合ARTP诱变技术,对燕京啤酒提供的出发菌株进行诱变和筛选,以期获得发酵性能优良的低产乙醛的啤酒酵母菌株,并能成功投入工业啤酒生产的应用。文章精彩内容如下:图2 点样法双硫仑梯度浓度平板菌种生长情况表4 成品酒主要风味物质检测结果(贮酒9d)表4 成品酒主要风味物质检测结果(贮酒9d)

应用实例

2022.03.03

常压室温等离子诱变选育L⁃色氨酸高产菌株

本期为您推荐江苏澳创生物科技有限公司王健教授研究团队发表在知名期刊《食品与发酵工业》上的一篇文章:常压室温等离子诱变选育L⁃色氨酸高产菌株。文章摘要内容如下:L⁃色氨酸是人和动物体内的一种必需氨基酸,是构成蛋白的重要组成部分,但人和动物自身不能合成L⁃色氨酸,必须从外界摄取。目前L-色氨酸的生产方法以微生物发酵法为主,相比传统的化学合成法和蛋白质水解法,微生物发酵法具有更低的生产成本、更加绿色环保、更易于大规模生产等显著的优越性。微生物发酵法生产L-色氨酸的过程中,微生物菌种的优劣决定着发酵生产过程中的生产工艺、生产成本甚至产品质量,因此,选育高产色氨酸优良菌株具有重要意义。常压室温等离子体(atmospheric and room temperature plas-ma,ARTP)诱变技术最近几年在科研及工业领域逐步得到应用,尤其在微生物突变育种中取得了良好的效果。与其他诱变育种技术相比,ARTP 诱变育种技术能够更有效造成 DNA 的突变,并且设备操作简单快捷,对环境条件要求较低,操作过程中安全性较高,在高效进化育种领域具有较大的应用潜力。本研究中,为了提升发酵法产L-色氨酸的生产效率,使用常压室温等离子诱变育种技术,并结合结构类似物抗性定向筛选的方法,选育高产色氨酸菌株。将出发菌 Escherichia coli AC-1042 经过ARTP诱变处理后,在抗性培养基平板上筛选具有5-甲基色氨酸、对氟苯丙氨酸抗性的突变菌株,选取产酸高、遗传稳定的菌株重复进行ARTP诱变处理和抗性筛选,不断提高菌株对结构类似物的抗性水平。经过多次ARTP诱变处理和抗性筛选,获得1株色氨酸高产菌株ACTRP104,经过30L发酵罐培养44h后L-色氨酸质量浓度可以达到61.65g/L,葡萄糖转化率达到20.64%,比出发菌分别提高了20.69%和17.81%。结果表明,ARTP诱变和结构类似物抗性筛选相结合,可以有效地获得色氨酸高产突变菌株,大大提高色氨酸的发酵生产技术水平,获得的色氨酸高产菌株ACTRP104具有较好的工业化应用前景。文章精彩内容如下:

应用实例

2022.03.02

代谢工程改造大肠杆菌生产琥珀酸

本期为您推荐江南大学食品科学与技术国家重点实验室,国际食品安全联合实验室刘立明教授研究团队发表在《化工进展》上的一篇文章:代谢工程改造大肠杆菌生产琥珀酸。 文章摘要内容如下:琥珀酸作为一种重要的四碳二羧酸,在食品、化学、制药以及农业等领域具有广泛的应用价值。由于化学合成法生产琥珀酸存在很多弊端,近年来以微生物细胞工厂利用可再生资源生产琥珀酸受到了越来越多的关注。然而,微生物法生产琥珀酸存在得率低、生产强度低、副产物积累等问题。 本研究通过复合诱变(ARTP和60Co-γ射线)筛选到一株耐高渗突变菌FMME-N-2,其琥珀酸得率为0.70g/g葡萄糖,同时积累18.8g/L乳酸,7.6g/L甲酸和17.3g/L乙酸。为了提高琥珀酸得率,通过敲除乳酸脱氢酶基因(ldhA)、丙酮酸-甲酸裂解酶-甲酸转运蛋白基因(pflB-focA)、磷酸转乙酰基基因(pta)丙酸激酶基因(tdcD)和a-酮丁酸甲酸酯裂解酶基因(tdcE),阻断冗余代谢支路减少副产物积累,获得工程菌株FMME-N-13,琥珀酸得率增加到0.92g/g葡萄糖,同时副产物大大降低,积累0.6g/L乳酸,3.6g/L甲酸和12.3g/L乙酸。同时,通过调控RBS强度组合优化来自产琥珀酸放线杆菌的磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶基因(AsPCK)和来自博伊丁假丝酵母的甲酸脱氢酶基因(CbFDH)的表达水平,调控胞内ATP和NADH的浓度,最优工程菌FMME-N-26(FMME-N-13-L-AsPCK-L-CbFDH)的琥珀酸得率增加至1.04g/g葡萄糖,仅积累5.5g/L乙酸;最终,对厌氧阶段葡萄糖浓度进行优化,当葡萄糖浓度控制在0-5g/L时,菌株FMME-N-26的琥珀酸浓度增加到111.9g/L,得率为1.11g/g葡萄糖(理论产率的99%),生产强度为1.76g/L/h,为琥珀酸的工业化生产奠定了良好的基础。 文章精彩内容如下: 图1 耐高渗琥珀酸生产菌株的筛选与表征图2 调控AsPCK与CbFDH的表达优化辅因子含量图4 调控AsPCK与CbFDH的表达优化辅因子含量

应用实例

2022.03.01

基于MMC(Microbial Microdroplet Culture System)高通量适应性进化策略强化甲醇利用型大肠杆菌性能

本期为您推荐西安交通大学化学工程与技术学院费强教授研究团队发表在国际知名期刊《Frontiers in Bioengineering and Biotechnology》上的一篇文章,原文题目为:Empowering a Methanol-Dependent Escherichia coli via Adaptive Evolution Using a High-Throughput Microbial Microdroplet Culture System。文章摘要内容如下:甲醇作为一种重要化合物,可被许多甲基营养菌用作碳源进行生长和生产,但很少有甲基营养菌可直接作为模型菌株用于广泛的合成研究。因此,能够利用甲醇的基因工程菌在生物合成和发酵方面的应用引起了广泛的关注。本课题组近期所构建的甲醇利用型大肠杆菌的生长严重依赖于共底物葡糖酸盐,这大大限制了该菌株的商业化应用。因此,在该菌株的培养过程中减少共底物的使用是其未来应用的关键问题之一。然而,由于对异质宿主中甲基营养代谢性能的研究有限,因此基于理性设计的优化生长速率和底物利用率非常困难。另一方面,适应性进化方案通常会受到检测和培养平行性等问题的限制:由于传统的培养技术,即摇瓶,孔板,因其数据密度低、时间跨度长、平行性差、检测无法连续而无法实现最终目的。相反,非理性的适应性进化可使表型的变化明显地与特定的生长环境关联起来,直接指向性状选择。此外,随着转录组测序和全基因组测序(WGS)等新技术所带来的便利,很容易获得表型与基因型的相关性。并且随着自动化、模块化的微生物细胞微培养系统的开发,特别是基于液滴微流控的微培养系统,以培养过程中人为错误少、通量高、平行性好和高效率等特点受到微生物学界的广泛关注。本研究开发了一种基于微生物微滴培养系统(Microbial Microdroplet Culture system,MMC)的进化策略。由于MMC可实现自动化高通量筛选,在该系统连续50天的培养过程中,通过逐渐降低葡糖酸盐的用量,并经过三个阶段的适应性进化的实验方案来获得突变株。实验最终获得了一株生长速度提高3倍,延滞期缩短43%,葡糖酸盐消耗降低40%的候选突变株MeSV2.2-3。通过对该菌株的全基因组测序分析发现,gntU, idnT, edd和pckA基因发生了突变,而这些基因与葡糖酸盐吸收与细胞生长密切相关。本研究成功证明MMC可以高效、省时地使目标菌株实现定向进化。文章精彩内容如下:图1 MeSV2.2在摇瓶、孔板和MMC中的生长曲线图2 MeSV2.2在MMC中50天内三个不同阶段的适应性进化结果图3 MMC提取的进化菌株在摇瓶中的生长曲线图4 适应性进化中突变的基因。(a)突变位点图显示出适应性进化过程中突变基因的位置。(b)参与碳代谢通路的主要突变基因

应用实例

2022.02.28

微生物微液滴培养系统:一个微生物自动化、高通量培养和适应性进化的集成平台

本期为您推荐清华大学化学工程系邢新会教授研究团队发表在《Biotechnology and Bioengineering》上的一篇文章,原文题目为:Microbial microdroplet culture system (MMC): An integrated platform for automated, high-throughput microbial cultivation and adaptive evolution.文章摘要内容如下:微生物的培养是微生物学研究的基础,是微生物分离、鉴定、筛选和进化的必要条件。传统的实验室培养方法包括摇瓶、孔板和培养皿,然而这些方法都是典型的劳动密集型,通量低,平行性差,导致效率低下。目前,对微生物培养系统的小型化和平行化的研究已转变为微型生物反应器的功能研究。随着自动化、模块化的微生物细胞微培养系统的发展,特别是采用液滴微流体的微培养系统,因其高通量、高平行性及高效的培养能力而备受关注。本研究开发了微生物微液滴培养系统(Microbial Microdroplet Culture system,MMC),它是一个用于微生物自动化高通量培养和微生物适应性进化的集成平台。研究者可在200个2微升的平行液滴中进行自动化,高通量的微生物培养和适应性进化研究。还开发了一种新的样品注射方法,利用定制的试剂瓶,防止其他微生物的污染,且更容易清洗。已证明MMC对于液滴的操作和检测具有准确和可重复性。通过研究比较6种微生物菌株在MMC、摇瓶或孔板中的生长曲线,验证了MMC在微生物细胞培养方面的优越性。6种微生物细胞的最高初生长率是使用MMC获得的。另外在MMC中对一株甲醇利用型大肠杆菌菌株进行了18天的适应性进化,获得了两株比亲本株生长速度更快的菌株。本研究证明了MMC的强大功能,为自动化、高通量微生物培养和适应性进化提供了一种高效、可靠的方法。文章精彩内容如下:图1 MMC结构示意图图2 芯片上液滴操作示意图(a) 液滴生成:试剂瓶中的细胞悬浮液在“T”口处被来自垂直方向的油相切割形成液滴。(b) 液滴培养:液滴在培养管道中循环往复培养,并在检测部位通过测量OD来实时监测细胞生长。(c) 液滴分割:液滴在“T”口处被油相分割为剩余的液滴和废液滴。(d) 液滴融合:剩余液滴与含有新鲜培养基和化学因子的液滴融合形成新液滴,且新液滴与分裂前液滴体积相同。(e) 液滴分选:选中的液滴会进入微生物培养管道进行培养,未选定的液滴被排到废液瓶中。图3 MMC接种操作的精确性和稳定性表征(a) 图示来自七个实验组的不同接种物浓度的测定。每个实验组的接种物浓度设定值分别为13.1%,21.7%,32.0%,41.8%,51.9%,64.8%和75.2%。每个实验组生成50个液滴。图中显示的每个液滴与设定值的偏离程度表明了MMC接种操作的精确性。(b) (a)中每个实验组中50个液滴接种物浓度的变异系数。变异系数范围为2.17% ~ 5.00%,说明MMC的接种操作十分稳定。 表1 比较六个菌株在稳定期的最大生长速率和OD600由表1可以看出,与摇瓶或孔板培养相比,在MMC培养的所有微生物细胞在相同的培养时间内均可达到更高的OD600值。这说明在MMC中培养的微生物菌株具有较高的初始生长速率或较短的滞后期。液滴培养系统具有较大的比表面积,具有较高的传质速率,这使得与其他培养系统相比,可以快速进行气体交换,从而提供更多的氧气来支持微生物细胞的生长,同时快速去除细胞内的二氧化碳。图5 MMC中MeSV2.2菌株的适应性进化结果(a) MeSV2.2 菌株连续传代培养的生长曲线:在整个过程中,每次传代培养过程中菌株生长曲线的最高点先下降后上升,在图中形成了谷和峰的形状。(b) 两种筛选到的菌株与初始菌株的比较:对于第6号液滴和第14号液滴,无论是在摇瓶中培养还是在MMC中培养,液滴中的菌株相比初始菌株都有更高的生长速率和更高的平台期。

应用实例

2022.02.25

高通量筛选高产维生素B12的诱变菌株-黏着剑菌

本期为您推荐江南大学生物工程学院周景文教授研究团队发表在《食品与发酵工业》上的一篇文章:高通量筛选高产维生素B12的诱变菌株-黏着剑菌。维生素B12又称为钴胺素,是一类含有钴的咕啉类化合物的总称。由于VB12化学合成极其繁琐且昂贵,因此目前主要通过微生物发酵法来实现商业化生产。黏着剑菌(Ensifer adhaerens)因其发酵工艺简便,且含有VB12生成所需的全部基因,是目前VB12的主要工业生产菌株。但是,由于与VB12合成的部分基因作用机理尚不清楚,大部分基因受VB12的反馈调节,且E. adhaerens的基因操作系统尚不完善。基于上述原因,本研究采用诱变育种的方式提高E. adhaerens生产VB12的能力。通过常压室温等离子体(atmospheric and room temperature plasma,ARTP)诱变处理E. adhaerens并从中筛选出高产维生素B12的诱变菌株。确定了ARTP诱变处理的时间为80s,输出功率为100W。应用流式细胞仪、酶标仪、移液工作站等仪器对诱变菌株进行分选、检测。经过两轮ARTP诱变处理,初筛与复筛之后,最终筛选得到一株高产维生素B12的突变菌株46H-1,摇瓶发酵至7.5d,维生素B12的产量达到110.25mg/L,产量相比于原始菌株提高了24.8%,并且通过了遗传稳定性验证。本文所建立的高通量筛选方法能够快速、高效地筛选到高产菌株,有效降低生产成本。相比其它传统诱变方法,ARTP诱变方法具有操作简单、运行成本低廉、条件温和无污染无危害等优点,是目前最常用的诱变方法。本研究以一株VB12工业生产菌株黏着剑菌作为出发菌株,通过ARTP诱变处理,结合流式细胞仪、移液工作站、酶标仪、微孔板等仪器设备对诱变后的菌株进行检测、分选和培养,对高产VB12菌株进行初筛,随后通过摇瓶发酵复筛,HPLC检测获得稳定高产VB12菌株。文章精彩内容如下:图1 ARTP诱变致死率曲线图2 PI染料染色流式图图3 诱变菌株复筛产量

应用实例

2022.02.24

吡咯喹啉醌高产菌株选育及发酵优化

本期为您推荐江南大学周景文教授研究团队发表在知名期刊《食品与发酵工业》上的一篇文章:吡咯喹啉醌高产菌株选育及发酵优化。文章摘要内容如下:吡咯喹啉醌(PQQ)是一种红褐色、芳香、三环邻醌的化合物,作为辅因子参与电子传递。在食品、医药和化妆品领域具有重要的应用价值。近几年,微生物发酵法合成PQQ受到了越来越多的关注。本研究以一株具有PQQ生产能力的脱氮生丝微菌(CGMCC1.12893)为出发菌株,其在摇瓶水平上初始PQQ产量为31.4mg/L。通过采用ARTP诱变和高通量筛选相结合的方法,筛选得到一株PQQ的高产突变菌株,编号为34,其PQQ产量提高至48.4mg/L,相比原始菌株提高了54.1%。针对该最优突变菌株,在摇瓶水平上对碳源、氮源、金属离子和维生素等成分进行了优化,PQQ产量提高至105.2mg/L。最后,在5L发酵罐上对突变菌株进行验证培养,PQQ产量进一步提高至349.8mg/L。本研究通过随机诱变筛选得到一株高产PQQ突变株,并通过培养基优化及发酵罐验证培养进一步提高了PQQ产量,研究结果为后续建立相应的发酵过程控制策略奠定了基础。文章精彩内容如下:(图1)PQQ 高产菌株的初筛及复筛图(图2)不同碳源对生物量和 PQQ 产量的影响(图3) 5 L 罐上发酵过程曲线

应用实例

2022.02.23

【液滴微流控应用案例】适应性进化技术选育优良乙醇耐受性能Millerozyma farinosa

本期为您推荐南昌大学食品学院付桂明教授研究团队发表在《食品与发酵工业》上的一篇文章:适应性进化技术选育优良乙醇耐受性能Millerozyma farinosa。 文章摘要内容如下:Millerozyma(Pichiasorbitophila) farinosa CBS 7064属于毕赤酵母属,对生物胺有降解作用。当前关于M.farinosa的性质与应用研究较少。在酒类发酵过程中带来的高乙醇浓度和高渗透压等环境会引起细胞活力和发酵性能改变。目前,提高酵母乙醇耐受性的方法有诱变菌株、基因工程、基因组改组等手段,或是提供营养底物和生物活性成分改善酵母菌株的环境耐受性。其中适应性实验室进化技术是预先将微生物暴露于胁迫环境中,以提高其适应性。目前已被广泛应用于对菌株表型特征、生理生化特性、发酵性能的影响及其分子机制的研究。 本研究为提高白酒品质,以从特香型白酒酒醅中所筛菌株Millerozyma farinosa NCUF304.1为原始菌株,使用全自动高通量微生物液滴培养仪(Microbial Microdroplet Culture system,MMC)进行乙醇耐受适应性进化研究,获得一株高乙醇耐受性菌株M.farinosa NCUF304.1-1(最高可耐受13%乙醇浓度)。分析8%乙醇浓度对出发菌株和进化菌株的生长情况、细胞膜及其细胞表面结构的影响。结果表明,相比原始菌株,在8%乙醇浓度胁迫下,M.farinosa NCUF304.1-1的生长延滞期明显缩短,生物积累量显著增加,细胞内泄漏物含量明显减少(PM.farinosa NCUF304.1-1细胞内丙二醛含量显著降低19.5%(PM.farinosa NCUF304.1-1是一株既具有高乙醇耐受性又具备较高抗损伤能力的菌株。这一性质有助于提高M.farinosa应用于酒类酿造降解生物胺,对提高酒品质量安全具有积极意义。 文章精彩内容如下: 图1 8%乙醇浓度对出发菌株和进化菌株生长的影响图2 出发菌株和进化菌株耐受乙醇能力(1:原菌液;10:稀释10倍后的菌液)图3 不同乙醇浓度对丙二醛含量的影响 图4 不同乙醇浓度下酵母菌株扫描电子电镜观察图(5.0k×)

应用实例

2022.02.22

红白锦鲤ARTP诱变试验总结

本期为您推荐河南省水产科学研究院朱文锦研究员团队发表在《河南水产》上的一篇文章:红白锦鲤ARTP诱变试验总结。 文章摘要内容如下:红白锦鲤(Cyprinus carpiohaematopterus)是锦鲤中的基础品种,社会知名度和认可度较高。红白锦鲤的颜色较简单,诱变对颜色的影响较易识别。常压室温等离子体(Atmospheric and Room Temperature Plasma)简称ARTP,指能够在大气压下产生温度在25~40℃之间、具有高活性粒子浓度的等离子体射流,通过照射使生物细胞壁、细胞膜的结构及通透性发生改变,进一步引起核酸损伤,最终产生可稳定遗传的变异体。目前,ARTP诱变技术已成功应用于包括细菌、放线菌、真菌、酵母、微藻等在内的六十余种微生物的诱变育种,在微生物进化研究和微生物工业生产方面发挥着巨大作用;但由于不同生物体生长和结构的差异,该技术在植物、动物体上的应用难度较大,研究相对较少。本试验将ARTP技术应用于红白锦鲤育种,通过设置不同水平的照射时间和照射强度,对红白锦鲤受精卵进行处理,与对照组在相同养殖条件下进行阶段性培育,统计分析孵化率、成活率和生长情况差异,探索锦鲤诱变育种的可行性。通过此次受精卵ARTP诱变照射试验的实施,课题组认为通过ARTP进行观赏鱼诱变育种是可行的。但是有别于微生物的ARTP诱变育种,动物或植物的常温常压等离子诱变更多的是关注试验过程对个体的影响,其不确定因素更多,需要进一步探索诱变研究的规律和操作规范。文章精彩内容如下:表2 孵化情况统计 图2 照射时间和照射强度对成活率的影响图4 前三个月鱼苗体长情况

应用实例

2022.02.21

甘蓝型油菜花粉粒 ARTP诱变及后代表型鉴定

本期为您推荐云南省农业科学院经济作物研究所俎峰老师研究团队发表在《湖北农业科学》上的一篇文章:甘蓝型油菜花粉粒 ARTP诱变及后代表型鉴定。文章摘要内容如下:甘蓝型油菜大约起源于7500年前地中海地区甘蓝和白菜的天然杂交与自然加倍,其中油用甘蓝型油菜的驯化与栽培仅有700余年的历史,是一个年轻的油料作物物种。其有限的栽培驯化史与传统的品种选育方法,尤其是20世纪70年代以来的双低化育种导致其遗传基础相对狭窄,致使近年来甘蓝型油菜突破性新品种选育困难,迫切需要创造新的优良种质材料,以拓展甘蓝型油菜的遗传基础与优异基因库。为获得高含油量油菜的变异株系,本研究开展了甘蓝型油菜(Brassica napus L.)花粉粒 ARTP 诱变试验。以甘蓝型油菜 Ogu-CMS恢复系 16C 花粉为诱变材料,采用 ARTP 诱变技术分别辐照 0、20、30、40 min,再将诱变后的花粉授于同一群体中自然产生的不育单株 16CS。调查不同 ARTP辐照时间下的诱变花粉授粉当代单角粒数及后代子粒发芽势、发芽率、不育株率和含油量的变化情况。结果表明,ARTP辐照甘蓝型油菜花粉 30 min 以上,能显著降低诱变花粉授粉当代单角粒数及后代 M0代子粒的发芽势和发芽率,提升 M0代植株的不育株率,提升 M1代子粒的含油量,获得了含油量高达 52.61% 突变株系 ARTP30-315。初步表明利用 ARTP-P 仪开展油菜花粉粒诱变是有效的,较为适宜的 ARTP 辐照时间为 30~40 min。为生产上应用 ARTP-P 仪开展甘蓝型油菜花粉粒诱变探索出一个较为适宜的参数体系,为开展油菜种质创新提供了新的方法与思路。文章精彩内容如下:图1 M0代子粒发芽势与发芽率图1 M0代子粒发芽势与发芽率

应用实例

2022.02.18

高通量单细胞筛选技术—MMC

MMC(Microbial Microdroplet Chemostat)是基于微流控技术的新型微滴恒化培养技术。特制的微流控芯片,可以同时装载数百个包含有生物细胞的微液滴,经过培养、检测、分离后,可以实现细胞的快速筛选。

参数原理

2022.02.18

高效的基因突变技术--ARTP

高效的基因突变技术--ARTP ARTP(Atmospheric Room Temperature Plasma)是一种全新的射频放电技术,该技术使用惰性气体放电,能够在常压室温条件下产生大量高能量的活性粒子;研究表明,活性粒子可以有效的作用于细胞的遗传物质并导致DNA结构损伤,进而利用细胞自身高容错率的修复机制,产生大量的突变位点,最终获得大容量的基因突变库。诱变原理:

参数原理

2022.02.18

ARTP诱变结合碘乙酸和脱氢表雄酮筛选实现高DHA含量裂殖壶菌突变体的代谢分析

本期为您推荐天津大学张卫文教授研究团队发表在知名期刊《Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 》上的一篇文章,文章原名:Metabolic Analysis of Schizochytrium Mutants With High DHA Content Achieved With ARTP Mutagenesis Combined With Iodoacetic Acid and Dehydroepiandrosterone Screening。文章摘要内容如下:DHA是人类大脑皮层和视网膜的重要组成部分,并在婴儿和儿童的神经发育中发挥作用。它在预防心血管疾病和抗炎、抗肿瘤方面也有积极的作用。海洋鱼类是DHA的传统来源,然而,由于海洋鱼类数量的减少以及积累的重金属和有机污染物,人们开始寻找可持续和高质量的DHA来源的替代方法。近年来,采用菌株改良、发酵过程优化和基因工程等方法可以提高裂殖酵母的DHA效度和产量。与其他育种方法相比,基于大气压射频辉光放电的常压室温等离子体技术具有正效率高、表突变体多等诸多优点,近年来广泛应用于裂殖菌等海洋微生物育种。本研究采用ARTP诱变结合脱氢表雄酮和碘乙酸筛选方法,对裂殖酵母ATCC 20888进行筛选,得到3个突变体:6-8、6-16和6-23,均有生长和DHA积累的增加。LC/MS代谢组学分析显示,PPP和EMP的代谢增加以及TCA循环的减少可能与突变体的生长和DHA生物合成的增加有关。最后,在5L发酵罐中评价了生长和积累量最高的突变体6-23。结果表明,突变体6-23发酵96h的DHA浓度和产率分别为41.4g/L和430.7mg/L/h。本研究为产DHA的裂殖体提供了一种新的菌株改进策略。文章精彩内容如下:图(1) 裂殖菌ATCC20888对选定药物的筛选及敏感性图(2) 摇瓶培养物中生物量积累、总脂肪酸和DHA浓度的比较图(3) 5L发酵罐中生物量积累、葡萄糖浓度、总脂肪酸和DHA含量的比较

应用实例

2022.02.17

绿茶茶渣发酵菌株驯化选育及菌酶协同发酵的研究

本期为您推荐浙江大学于洪巍教授研究团队发表在知名期刊《黑龙江畜牧兽医》上的一篇文章:绿茶茶渣发酵菌株驯化选育及菌酶协同发酵的研究。文章摘要内容如下:研究发现,绿茶渣中含有17%-19%的粗蛋白、16%~18%的粗纤维、1%~2%的茶多酚、0.1%~0.3%的咖啡碱,不仅如此,其蛋白质中氨基酸组成丰富,氨基酸比值系数分达到57.51~68.01,优于常规饲用玉米及麸皮,与鱼粉接近,具有非常高的利用与开发价值。目前,茶渣的利用仍以加工成低值化的燃料、肥料、饲料或吸附材料为主,研究人员也进行了一些茶渣蛋白质的提取及天然抗氧化剂和微生物油脂生产的研究,但多停留在实验室阶段,与工业化应用有较大距离。如何实现茶渣的资源化利用越来越受到关注。本研究根据绿茶茶渣的营养特性,通过常压室温等离子体ARTP诱变选育结合驯化培养筛选能够以茶渣作为碳氮源生长的菌株,建立茶渣固体发酵工艺,并利用生物酶制剂和功能性益生菌对茶渣进行菌酶协同发酵,以期为开发以茶渣为主要成分的新型菌茶生物饲料及饲料添加剂,以及有效实现茶渣资源化和高值化利用提供参考。在本研究中,控制致死率为80%左右,用ARTP诱变能够获得耐受高浓度茶渣并且生物量高、代谢产物活性好的突变菌株,并能在50L全自动液体发酵罐中实现不同功能突变菌株的液体混合培养,培养20小时时活菌总数最高,达到3.5×1010cfu/mL,显微视野中菌体类型的比例大致为球菌∶杆菌∶酵母=10:7:1。在茶渣∶脱脂米糠∶豆粕=7:2:1时,发酵产物(以湿重计)菌落总数达到0.8×1010cfu/g;粗蛋白含量为11.6%;酸溶蛋白含量为5.13%,较发酵前分别增加了128.0%,总酸含量为0.97%。说明ARTP诱变及定向驯化选育的功能型菌株可以较好地利用茶渣基质中的营养成分进行一定的代谢活动,适用于菌酶协同的方式制备菌茶生物饲料,辅料组合为茶渣∶脱脂米糠∶豆粕=7:2:1时发酵效果最好。文章精彩内容如下:(图1) ARTP处理时间对不同菌株致死率的影响(图2 )不同ARTP突变株发酵液抑菌活性的检测结果 (图3 )多菌株混合培养的生长曲线

应用实例

2022.02.16

弱絮凝性下面啤酒酵母菌株的选育

本期为您推荐天津科技大学陈叶福教授研究团队发表在知名期刊《食品与发酵工业》上的一篇文章:弱絮凝性下面啤酒酵母菌株的选育。文章摘要内容如下:在啤酒工业中,啤酒酵母的絮凝特性是决定啤酒高质量生产的重要因素之一。在啤酒主发酵结束前强絮凝性酵母对酵母泥分离回用有利,但若酵母提前絮凝,会引起发酵迟缓或停滞,最终嫩啤酒含糖量高,风味不理想。此外,絮凝太完全也会降低嫩啤酒中的酵母数,影响二次发酵等后熟进程,为此选育弱絮凝性啤酒酵母菌株以达到延长酵母增殖稳定期,降低啤酒中乙醛含量,提升风味质量等目的。目前酵母育种途径多样,相比于传统物理化学诱变选育等方法,常压室温等离子体诱变(atmospheric and room temperature plasma,ARTP)以操作简便,安全性高等优势在微生物遗传与育种领域上备受青睐。本研究以啤酒酵母 L-1 为出发菌株,对其进行 ARTP 诱变,并结合优化后的絮凝能力检测方法对诱变菌株进行初筛与二轮复筛,获得了 3 株絮凝能力减弱且其他发酵性能较优、遗传性能较稳定的菌株 179、293、361,其絮凝能力分别降低了6.67%、6.67%、5.56%,死亡率分别降低了 31.21%、34.57%、16.93%,对应的发酵液中乙醛含量分别降低了19.53%、19.17%、15.83%,同时其消耗碳源、α-氨基氮、产酒精能力等指标均有所提高,主要高级醇含量无较大变化。这些菌株的获得在啤酒工业生产中具有一定的实际应用潜力。文章精彩内容如下:图1 诱变菌株死亡率的第一轮复筛结果图2 第二轮复筛 α-氨基氮含量测定结果图3 第二轮复筛麦芽糖与麦芽三糖含量测定结果

应用实例

2022.02.15

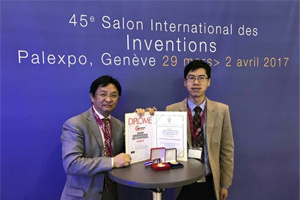

ARTP基因突变技术获第45届日内瓦国际发明展金奖

天木生物科技有限公司成立于2014年,是清华大学无锡应用技术研究院院属孵化企业,是专业的生物育种装备制造商和生物产业技术服务提供商。以提升生物产业的核心竞争力为使命,致力于高效生物育种技术开发和特色生物育种装备开发;并依托自主研发的技术和装备,为产业提供专业的CRO技术服务。开发了拥有完全自主知识产权的国际领先的高效生物突变育种装备ARTP,全自动高通量微生物筛选装备MMC、DREM cell和微生物发酵反应过程检测装备等一系列特色装备,开发了一系列先进的生物育种技术,并建设了一流的生物育种技术服务平台。开发出的常压室温等离子体(ARTP)诱变技术与设备,是国际上首次将常压室温等离子体应用于生物诱变领域。该技术已经成功地应用于细菌、放线菌、酵母、霉菌、高等真菌、藻类及植物和水产动物等上百种生物的(菌种(良种))的选育中,发表各种论文、专利等八百多篇,目前设备在大陆已有200多家使用单位,并出口至台湾地区、新加坡、日本等国,形成了良好的行业和国际影响力。并于2017年获得日内瓦国际发明金奖,泰国国家研究评议会特别优异奖和中国专利优秀奖。天木生物致力于以ARTP诱变育种和(超)高通量筛选技术为核心,结合产业需求,为业界提供专业的菌种改造技术服务,提升我国生物产业的核心竞争力与创造力,打造中国生物育种行业的世界品牌。

企业动态

2022.02.15